Das Highlight der ersten Festival-Hälfte war „Kata“ von Anne Nguyen und ihrer Compagnie par Terre. Ihre mitreißende Choreographie kombiniert virtuos Breakdance mit Martial Arts und spielt geschickt mit Rhythmus-Wechseln.

Die stilisierten Kampfszenen, die sich mit Ruhephasen und elegantem Schreiten abwechseln, sind ein Fest des Tanzes und der Bewegungsfreude. Zurecht ernteten die acht Tänzer*innen für diese perfekt einstudierte, energiegeladene Arbeit langanhaltenden Applaus bei der Deutschlandpremiere im Berliner Radialsystem V.

Nguyen, die Weltmeisterin im Breakdance war und mit mehreren französischen Gruppen getanzt hat, verknüpft Moves aus dem Breakdance mit der Eleganz der Samurai-Krieger. Die tänzerisch ausgetragenen Kämpfe zu rhythmisch treibender Musik sind eine Augenweide.

Eine düstere Grundstimmung bildete die Klammer der vier kurzen Teile von „Hard to be soft – A Belfast Prayer“ von Oona Doherty. Sie kam als Zehnjährige von London nach Belfast und nähert sich tänzerisch ihren Erinnerungen an das toxische Umfeld des Nordirland-Kriegs in den 90er Jahren vor dem Karfreitagsabkommen an.

Die stärksten Passagen des Stücks sind ihre beiden Soli, die den Abend rahmen. Eingezwängt zwischen Gitterstäben krümmt sie ihren Körper und verzieht grimmig ihr Gesicht, während Männerstimmen vom Tonband Hassparolen und Kommandos bellen. In den beiden Mittelteilen traktieren sich zwei übergewichtige Sumo-Ringer in einem Vater-Sohn-Konflikt und studierten junge Berlinerinnen einen Ritual-Tanz ein, bei dem sie sich zu einer verschworenen Gemeinschaft ballen und am Ende einen langen Verzweiflungsschrei ausstoßen.

Zwei kleine Off-Theater-Spielereien, die sich in den Randbereichen des Tanzes tummeln und die Übergangszonen zu anderen Kunstgattungen ausloten, waren am Eröffnungswochenende des Festivals im Hebbel am Ufer als Deutschland-Premiere zu erleben.

Nicola Gunn kommt in ihrem Solostück „Piece for Person and Getto Blaster“ vom Hundertsten ins Tausendste. Ihr 70 Minuten-Stück ist ein langer, assoziativer Redeschwall, der wesentlich näher an Sprechtheater-Performances als am klassischen Tanz ist. Ausgangspunkt ihres Monologs, der bereits 2015 in Melbourne und Sydney lief, ist ein Erlebnis bei einem Gastspiel in Gent. Betont umständlich pirscht sie sich an ihr Thema heran, hüpft von belgischen Waffeln zum Colin Farrell im Film „Brügge sehen… und sterben?“ und kommt schließlich bei einem Mann an, der am Kanal sitzt und Steine auf eine Ente wirft. Die Gedanken kreisen wild im Kopf der Australierin Nicola Gunn und sprudeln aus ihr heraus: Soll sie eingreifen? Handelt es sich um eine typisch Belgische, dort akzeptierte Art, mit Tieren umzugehen? Oder wurde sie etwas Zeugin einer Kunstperformance, die sie nicht versteht? Wäre es nicht toll, einzugreifen, und sich auf Facebook in der Blase mit Likes und Kommentaren feiern zu lassen?

Gunn springt vom australischen Tierrechts-Philosophen Peter Singer zur Star-Performerin Marina Abramovic, die sie mit einigen Seitenhieben bedenkt und parodiert, klettert quer durchs Publikum und schaltet nach dem ersten Drittel den monoton vor sich hinwummernden, titelgebenden Gettoblaster an. Dazu bewegt sie sich wie Jane Fonda in ihren Aerobic-Videos aus den 80ern und redet weiter wie ein Wasserfall, bevor sie im Schlussbild in das Kostüm der Ente schlüpft und schließlich verstummt.

„Piece for Person and Getto Blaster“ hat zwar lustige Momente und hübsche Einfälle, bleibt aber insgesamt doch zu sehr Skizze.

Aus Montréal war Catherine Gaudet mit ihrem meditativ-trancehaften „The Fading of the Marvelous“ zu Gast: Ihre fünf Tänzer*innen schreiten mit geschlossenen Augen erstaunlich synchron über die Bühne. Langsam löst sich die Ordnung auf: sie öffnen die Augen und probieren verschiedene Posen auf. Mal wiegen sie sich wie Models auf dem Catwalk, mal posen sie mit ihren Muskeln wie Bodybuilder, mal steigern sie sich in das Plärren und Wimmern von Kleinkindern hinein.

Die 50 Minuten sind von minimalistischer Musik unterlegt, die in Endlosschleife läuft, während das nur mit knapper Unterwäsche bekleidete Quintett wortlos seiner schweißtreibenden Arbeit nachgeht. Im Ankündigungstext sprach die Choreographin recht verschwurbelt über die meditative Kraft des Abends, der zwar ästhetisch schön anzusehen ist, wegen seiner Redundanzen aber neben viel freundlichem Beifall auch laute „Boring!“-Missfallensbekundungen erntete.

Eine versponnene Petitesse aus der Welt postdramatischer Performances war die Deutschland-Premiere von „The Wonderful and the Ordinary“, die 2017 von der schwedischen Regisseurin Gunilla Heilborn und dem Grazer Off-Theater im Bahnhof als Auftragswerk für den steirischen herbst entwickelt wurde. Die verträumten kleinen Anekdoten, die die fünf Performer*innen frontal ins Publikum sprachen, entlockten dem Publikum immer wieder ein Glucksen. Assoziativ kreisten sie um den Begriff „Memory“, stellten Al Pacino-Thriller aus den 70er Jahren nach, tauschten sich über klassische Mnemotechniken wie den „Gedächtnispalast“ aus, erinnerten sich an ganz banale Alltags-Erlebnisse und erzählten staunend von den Gedächtnis-Phänomenen, die sich an jeden Tag ihres Lebens detailliert erinnern können.

Auf einer bunten, vielfältigen Festival-Wiese wie dem steirischen herbst, der die zeitgenössische Kunst in ihrer Breite abbilden möchte, kann so ein kleiner, zwar recht belangloser, aber doch charmanter Abend eine hübsche Abwechslung sein. Bei einem Tanz-Festival wirkt „The Wonderful and the Ordinary“ jedoch irritierend und deplatziert: das Quintett um Pia Hierzegger, die einem größeren Publikum aus den Filmen ihres Lebensgefährten Josef Hader bekannt ist, steht unterspannt an der Rampe und plaudert ohne jeden Drive, jede physische Energie und Bewegungs-Raffinesse ins Publikum.

Sehr rätselhaft und kryptisch blieb Latifa Laâbissi bei der Deutschlandpremiere von „White Dog“. Vage deutete der Programmzettel eine Auseinandersetzung mit Gewalt, dem Lärm medialer Debatten und Flucht als Strategie an. Die 70 Minuten kurze Choreographie, die Laâbissi gemeinsam mit drei Mitstreiter*innen, wirkte jedoch sehr beliebig.

Laâbissi erklärte in einem kurzen Text auf den ausliegenden Handzetteln, dass sie sich ursprünglich sehr explizit in die aufgeheizte politische Debatte in Frankreich einmischen wollte, sich stattdessen aber für eine poetische Allegorie entschied.

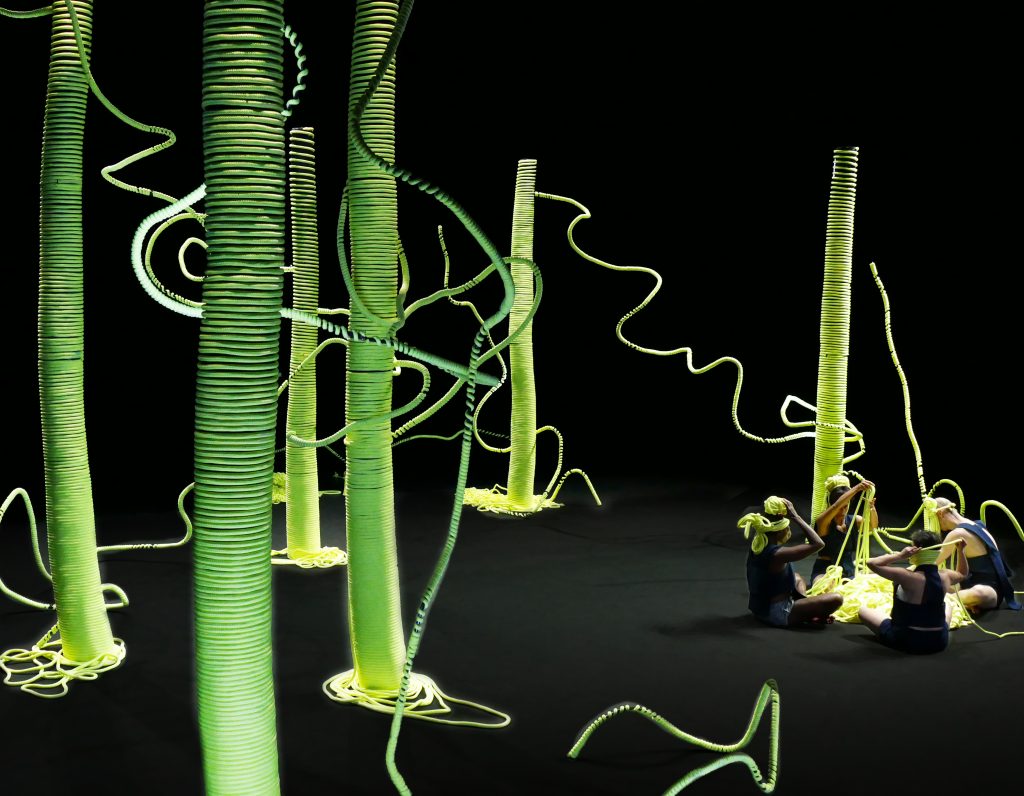

Dicke Seile und Fesselaktionen zogen sich leitmotivisch durch einen Abend, der über weite Strecken in einem Wald aus neongelben Röhren ohne Worte und stattdessen mit Hundegebell im Hintergrund auskam, zwischendurch jedoch mit lauten Beats explodierte. Die Choreographie verlor sich jedoch so sehr im Diffusen mit nur angedeuteten Gesten und Ritualen, dass nicht mehr erkennbar war, was die Französin erzählen wollte.

Vorschaubild: Homard Payette